CRUD操作の基礎

Ruby on RailsのCRUD操作の基礎を学びましょう。

CRUDとは?

CRUD(クラッド)とはアプリケーションにおけるデータ操作の基本となる

4つの機能のことです。

CRUDは以下の4つの操作を指します。

| 操作 | 説明 |

|---|---|

| Create | 新しいデータを作成する |

| Read | 既存のデータを読み取る |

| Update | 既存のデータを更新する |

| Delete | 既存のデータを削除する |

これら4つの操作の単語の頭文字を取ってCRUDと呼びます。

Scaffoldを使ったCRUDの実装

Ruby on Railsでは、scaffoldというコマンドを使って

CRUD操作を簡単に実装することができます。

scaffoldは、モデル、コントローラー、ビューを自動生成して、

CRUD操作を実装するための基本的なコードを生成します。

では、Railsのscaffoldで簡単なタスク管理アプリケーションを作成してみましょう。

今回はタイトル、説明、完了状態を持つタスクを管理するアプリケーションを作成します。

ジェネレータコマンドは rails generate scaffoldを使用します。

書式は次の通りです。

$ rails generate scaffold モデル名 カラム名:型 カラム名:型 ...今回のタスク管理アプリケーションでは、Taskというモデルを作成し、

title(文字列)、description(テキスト)、completed(真偽値)の3つのカラムを持つ

Taskモデルを作成します。

ターミナルで次のコマンドを実行します。

$ rails generate scaffold Task title:string description:text completed:booleanこれにより、以下のファイルが生成されます。

- モデル:

app/models/task.rb - マイグレーション:

db/migrate/xxxxxx_create_tasks.rbxxxxxxはタイムスタンプで、実行時に自動的に生成されます。

- コントローラー:

app/controllers/tasks_controller.rb - ビュー:

app/views/tasks/ - ルーティング:

config/routes.rb

マイグレーションの実行

マイグレーションとは、移行や変更を意味し、データベースのスキーマを変更するための仕組みです。

マイグレーションを実行することで、今回はデータベースにtasksテーブルが作成されます。

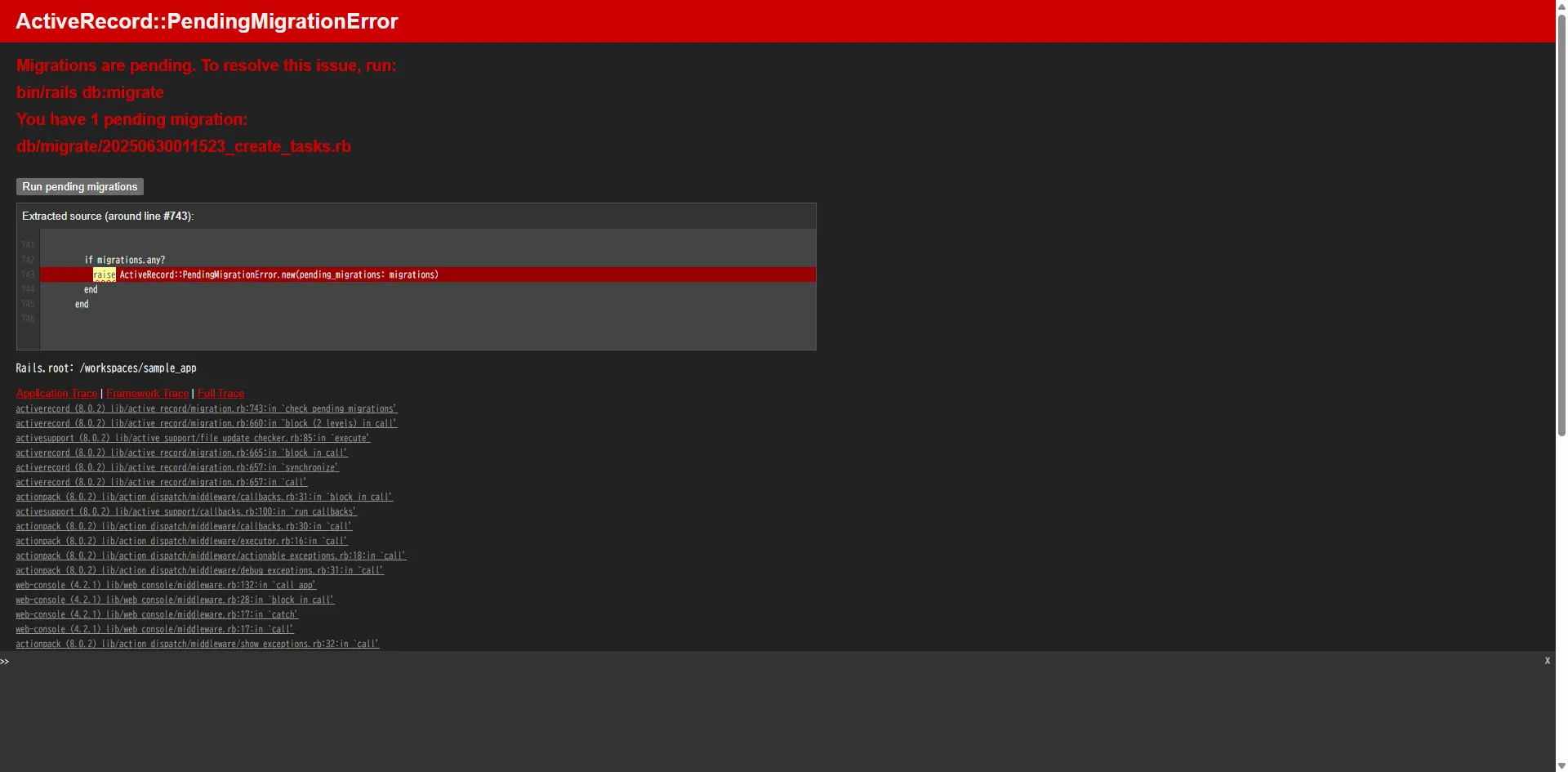

ではサーバーを起動して http://localhost:3000 にアクセスしてみましょう。

$ rails server次のようなエラーが表示されます。

Ruby on Railsの開発環境では未実行のマイグレーションファイルがある場合、

ActiveRecord::PendingMigrationErrorというエラーが発生します。

画面上のRun Pending migrationsをクリックすることでもマイグレーションを実行できますが、

これは開発環境向けの方法なので、本番環境でも利用できる方法でマイグレーションを実行してみましょう。

その前に実行されるマイグレーションの内容を確認してみましょう。

マイグレーションファイルはdb/migrate/xxxxxx_create_tasks.rbです。

xxxxxxの部分はタイムスタンプで、migrationファイルを生成した時刻が入ります。

class CreateTasks < ActiveRecord::Migration[8.0] def change create_table :tasks do |t| t.string :title t.text :description t.boolean :completed

t.timestamps end endendこのマイグレーションファイルは、tasksテーブルを作成し、

次のようなカラムを持つことを定義しています。

| カラム名 | 型 |

|---|---|

| title | string |

| description | text |

| completed | boolean |

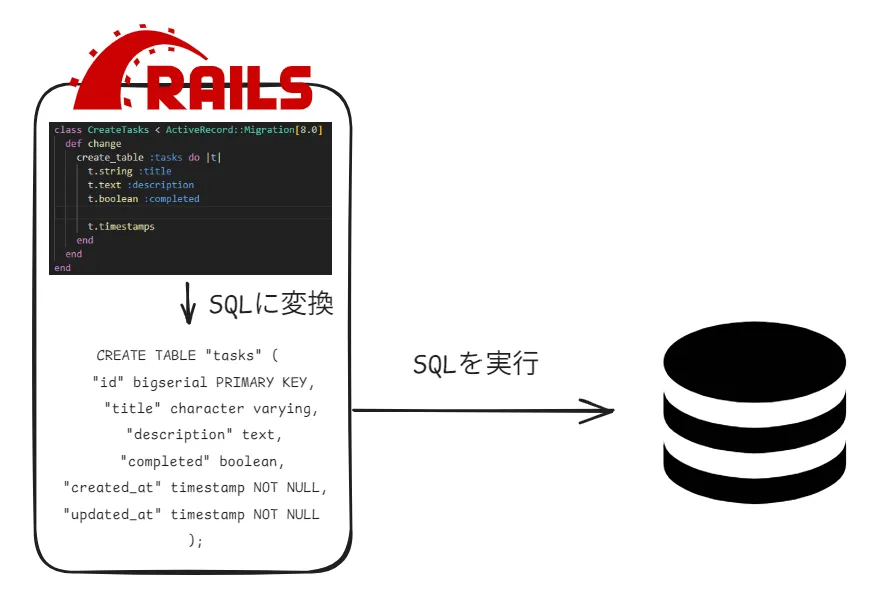

データベースの操作にはSQLという言語が使われますが、

ここではSQLが一切書かれておらず、Rubyのコードのみです。

これはRuby on RailsのActive RecordというORM(Object-Relational Mapping)ライブラリが

RubyのコードをSQLに変換して実行してくれるためです。

このようにRuby on Railsのマイグレーション機能を用いると、データベースのスキーマの変更を

生SQLを書かずにRubyのコードで記述できます。

このように特定のタスク(今回の場合はマイグレーション)に特化した言語をドメイン固有言語(DSL)と呼びます。

Ruby on Railsでは、マイグレーションのDSLを使ってデータベースのスキーマを定義します。

では、マイグレーションを実行してみましょう。

ターミナルで次のコマンドを実行します。

$ rails db:migrate

これでtasksテーブルがデータベースに作成されました。

データベースを確認してみる

データベースにtasksテーブルが作成されたことを確認してみましょう。

Railsでは、デフォルトでSQLiteという軽量なデータベースを使用しています。

SQLiteはファイルベースのデータベースで、特別な設定なしに

データベースを作成できます。

SQLiteのデータベースファイルは、db/development.sqlite3にあります。

SQLiteのデータベースを確認するために、SQLiteのコマンドラインツールを使用します。

ターミナルで次のコマンドを実行します。

$ sqlite3 db/development.sqlite3正常にコマンドラインツールを起動できると、ターミナルのプロンプトがsqlite>に変わります。

次のコマンドでコマンドラインツールを終了します。

.quitRuby on Railsでは次のコマンドでもSQLiteのデータベースを確認できます。

$ rails dbconsoleこちらの方法の方が、Railsの環境に合わせたデータベースのコンソールを起動できるので便利です。

SQLite以外のデータベースを使用している場合でも、同様にデータベースのコンソールを起動できます。

では上記のいづれかの方法でデータベースのコンソールを起動して、

次のコマンドを実行してtasksテーブルが存在することを確認してみましょう。

.tables次のようにtasksテーブルが表示されるはずです。

ar_internal_metadata schema_migrationstasksar_internal_metadataとschema_migrations

ar_internal_metadataとschema_migrationsは、Railsが内部で使用するメタデータを格納するためのテーブルです。

これらのテーブルは、Railsのマイグレーションやデータベースの状態を管理するために使用されます。

主に実行済のマイグレーションファイルの情報を保持し、同じマイグレーションを再実行しないようにするために使用されます。

これらのテーブルは、Railsの内部で使用されるため、通常は直接操作する必要はありません。

Railsが内部で使用しているテーブルなので、誤って削除したり変更したりしないように注意しましょう。

db/schema.rbの確認

rails db:migrateを実行すると、db/schema.rbというファイルが自動的に生成、更新されます。

db/schema.rbは、データベースのスキーマをRubyのコードで表現したものです。

ActiveRecord::Schema[8.0].define(version: 2025_06_30_011523) do create_table "tasks", force: :cascade do |t| t.string "title" t.text "description" t.boolean "completed" t.datetime "created_at", null: false t.datetime "updated_at", null: false endendファイルの先頭に書いてある通り、

このファイルは自動生成されるため、手動で変更しないようにしましょう。

開発を進めていくと、migrationファイルが増えていきます。

rails db:migrateはマイグレーションファイルをひとつづつ実行していくため、

データベースを初回にセットアップしたい場合は時間がかかってしまいます。

そこで最新のスキーマをdb/schema.rbに書き出しておき、

db/schema.rbをもとにマイグレーションを実行する、

rails db:schema:loadというコマンドが存在します。

rails db:migrateですべてのマイグレーションを最初から実行するより、

高速かつエラーが発生しにくい方法です。

tasksテーブルのカラムを確認する

次に、tasksテーブルのカラムを確認してみましょう。

データベースのコンソールで次のコマンドを実行します。

.schema tasks次のようにtasksテーブルのカラムが表示されます。

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "tasks" ("id" integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, "title" varchar, "description" text, "completed" boolean, "created_at" datetime(6) NOT NULL, "updated_at" datetime(6) NOT NULL);マイグレーションファイルに定義したとおり、title、description、completedの3つのカラムが存在します。

また、created_atとupdated_atの2つのカラムも自動的に追加されています。

これらのカラムは、レコードの作成日時と更新日時を自動的に管理するためのものです。

Railsでは、これらのカラムを自動的に追加するために、t.timestampsをマイグレーションファイルに記述します。

これにより、レコードの作成日時と更新日時が自動的に管理されます。

CRUD操作を試してみる

データベースにtasksテーブルが作成されたことが確認できたので、次はCRUD操作を試してみましょう。

サーバーを起動して、ブラウザでhttp://localhost:3000/tasksにアクセスします。

New Taskというリンクが表示されているので、クリックして新しいタスクを作成してみましょう。

クリックすると http://localhost:3000/tasks/new に移動します。

ここでタスクのタイトル、説明、完了状態を入力してCreate Taskボタンをクリックします。

タスクが正常に作成されると、次のような画面が表示されます。

URLは http://localhost:3000/tasks/1 となっており、1は作成されたタスクのIDです。

タスクの詳細画面からは、タスクの情報を確認したり、編集、削除、一覧画面へ戻ることができます。

ではEdit this taskリンクをクリックして、タスクの編集画面に移動してみましょう。

URLは http://localhost:3000/tasks/1/edit となります。

適当にタイトルや説明を変更して、Update Taskボタンをクリックします。

このようにタスクを作成、表示、編集、削除できるのがCRUD操作です。

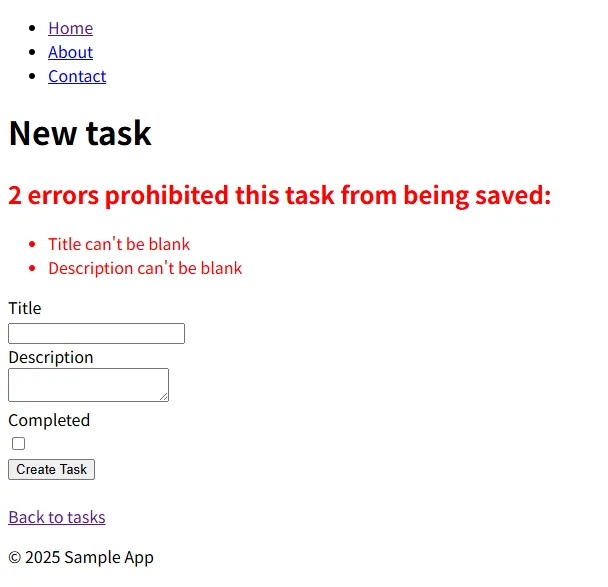

タイトルと説明を必須にする

タスクの一覧画面 http://localhost:3000/tasks にもどり、

New Taskリンクをクリックして新しいタスクを作成してみましょう。

あえて、何も入力せずにCreate Taskボタンをクリックしてみます。

そうするとタイトルがない、説明もないタスクが作成されてしまいます。

タイトルと説明が存在しないタスクは作成したくないので、

タイトルと説明を必須にするバリデーション(検証)を追加してみましょう。

app/models/task.rbを開いて、次のようにバリデーションを追加します。

class Task < ApplicationRecord validates :title, presence: true validates :description, presence: trueendpresence: trueは、指定したカラムが空でないことを検証するバリデーションです。

これにより、タイトルと説明が空の場合はタスクを作成できなくなります。

では、再度タスクを作成してみましょう。

タイトルと説明を空にしてCreate Taskボタンをクリックすると、

次のようなエラーメッセージが表示されます。

これで、タイトルと説明が必須であることが検証され、空の場合はタスクを作成できなくなりました。

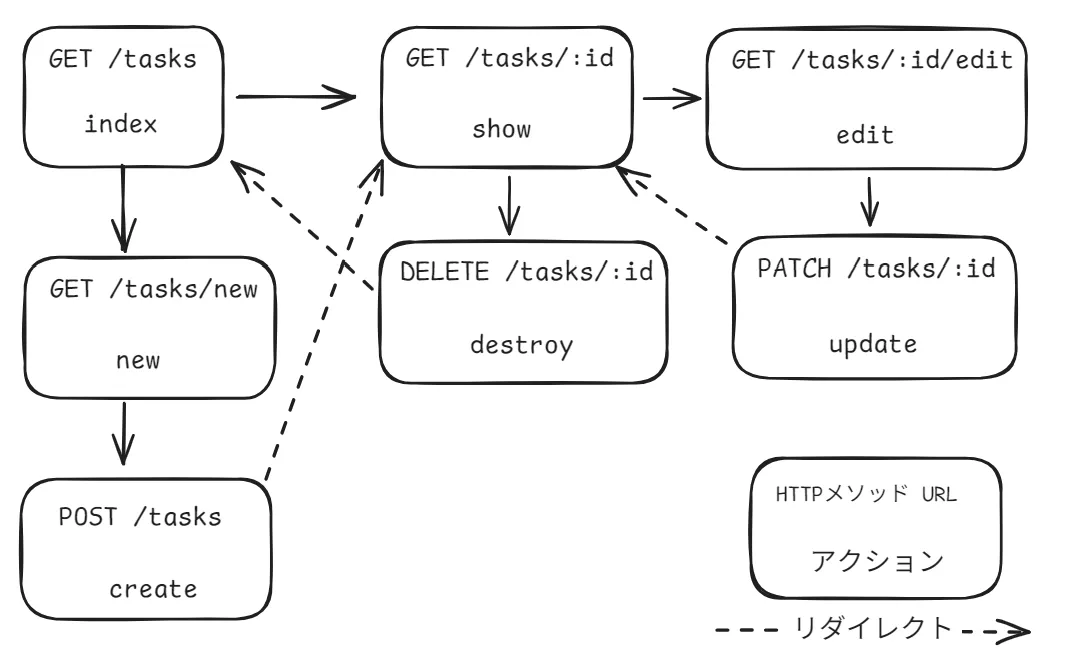

CRUD操作の全体像

CRUD操作の全体像を確認してみましょう。

各操作がつながっていることがわかります。

今回はscaffoldを使ってCRUD操作を実装しましたが、

次のレクチャーでは、このCRUD操作を一から実装していきます。